|

動脈硬化症 動脈硬化症 |

|

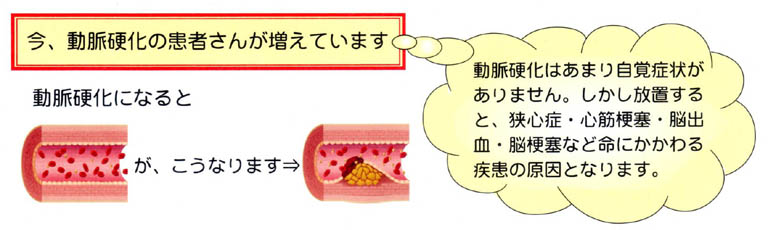

動脈とは、心臓から送り出される血液を全身に運ぶパイプのような血管のことです。簡単に破れたり詰まったりしない、強さと弾力性をそなえ持っています。動脈硬化症とは、文字どおり動脈が硬くなることです。動脈が硬くなると、その特性であるしなやかさが失われるため、血液をうまく送り出せず、心臓に負担をかけてしまいます。また、動脈が硬くなると血管の内側がもろくなり、血管の中が狭くなったり詰まったりします。血管の内側が狭くなると必要な酸素、栄養が行き渡らず、臓器や組織が正しく機能しなくなります。さらに血管が詰まると臓器や組織に血液が流れず、壊死してしまうことも。また硬くなることで、血管はもろくなり破れやすくもなります。

動脈硬化症が進行すると心臓に大きな負担がかかるため、高血圧、心肥大、心不全などの心疾患につながります。また、血管が狭くなったり詰まったりすることで、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、下肢閉塞性動脈硬化症などを引き起こします。血管が破れると脳出血の危険もあり、死につながる恐ろしい危険を抱えています。

さまざまな症状を引き起こす動脈硬化症ですが、一番恐ろしいのは「気づきにくい」ことです。例えば、心筋梗塞は心臓の動脈である冠動脈が詰まって心臓に酸素と栄養が回らなくなり、最悪の場合は心臓が停止してしまう病気です。しかし冠動脈がかなり狭くなっていても、ほとんどの場合自覚症状はありません。そのため、自覚症状が出たときはすでに重症化している人も多いのです。手遅れにならないように、普段から血管の状態をチェックすることが大切です。 |

|

足の痛みと動脈硬化症 足の痛みと動脈硬化症 |

|

動脈硬化症はある種の老化現象ですが、同じ年齢であっても血管の状態には個人差があります。年齢の他に高血圧・高血糖・脂質異常症・高尿酸血症・ストレス・喫煙などの生活習慣とのかかわりが考えられます。また、動脈硬化症の進行は「足の痛み」としてあらわれることが多いといわれています。

生活習慣病といわれる高血圧・糖尿病・脂質異常症などをを抱える人は動脈硬化症の進行が早いので、早期の検査が必要となります。他にも、ストレスを抱えている、タバコを吸う、運動不足、足にしびれがあるという人も早めに医師に相談しましょう。

足の筋肉は、運動をすると普段の10倍近くの血液を必要とします。しかし動脈硬化になると、血管が詰まって必要な量の血液が行き渡らなくなります。すると筋肉に乳酸などがたまりそれを足の痛みとして感じるのです。このような足の動脈硬化の症状で、上り坂や階段を登る時に足の痛みが早く出るということがあります。 |

|

CAVI(キャビィ)検査 CAVI(キャビィ)検査 |

|

自覚症状がない動脈硬化症ですが、簡単に発見できる方法が「CAVI(キャビィ)検査」です。この検査では、仰向けに寝た状態で両腕・両足首の血圧と脈波を測定します。時間は5分程度で、血圧測定と同じ感覚でできる簡単な検査です。結果もすぐに出るので、その場で医師からの診断が受けられます。 |

| 1 |

動脈のかたさ

動脈のかたさを表すのが「CAVI」です。動脈は血液を全身に送るポンプの役目を果たしていますが、ポンプの内側の圧力(血圧)が変化した時のふくらみ具合をみることによって、ポンプのしなやかさ、つまり動脈のかたさがわかるというものです。動脈硬化症が進んでいるほど、「CAVI」の値は高くなり、9.0を超えると約半数が脳動脈か心臓の動脈である冠動脈に動脈硬化症を発症しているという研究結果もあります。 |

| 2 |

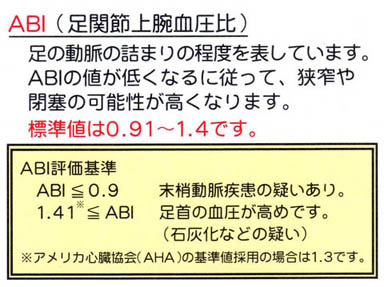

動脈の詰まり(足の痛み)

足の動脈の詰まりを表すのが「ABI(エービーアイ)」です。足首の血圧を横になった状態で測定すると、健康な人では腕の血圧と同じくらい、あるいは少し高い値となります。しかし足の動脈が詰まっていると、腕の血圧に比べて足首の血圧は低くなります。そのため「腕の血圧」と「足首の血圧」の比をみて足の動脈の詰まりを診断するというもので、その値が0.9未満であると詰まっている可能性が高く、その値が低いほど重症になります。

また、その症状は「足の痛み」としてあらわれることが多いといわれています。 |

| 3 |

血管年齢

同じ性別、同年齢の健康な方の「CAVI」平均値と比べることで、「血管年齢」がわかります。「CAVII」が9.0未満であっても「血管年齢」の高い方は動脈硬化症の進行が早いと考えられます。 |

|

|

|

動脈硬化症

足の痛みと動脈硬化症

CAVI(キャビィ)検査